2021.03.15

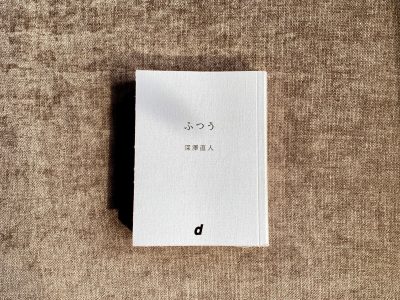

ふつう

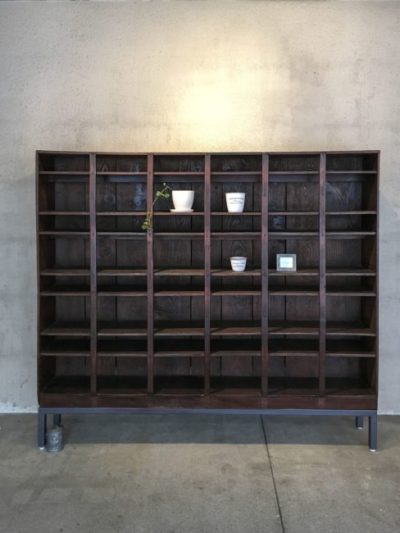

最近この本に出会って、とても勇気付けられました。 著者の深澤直人さんは、MUJIをはじめ、世界中の名だたるメーカーのデザインを手掛けられている、日本を代表するデザイナーです。20年以上前に無印良品から発表された、換気扇をモチーフにして生まれた「壁掛けCDプレイヤー」は、たぶんみんな見たことがあると思います。 Basisのオーダーキッチンやオーダー家具は、とてもシンプルなデザインが特徴です。 個人的にシンプルなモノが好きというのもあるけど、一番の理由は「シンプルなデザインは飽きることなく、空間に溶け込んで永く使い続けることができる」と信じているからです。 それでも、時々ふと「もう少し個性を足した方がいいのかな。」とか「シンプルすぎてつまらないのかな。」と不安に駆られることがあって。。その都度、「大丈夫、きっと間違っていないはず。」と何も根拠のない自信を自分でつくっては、自分自身を励ましてきました。 シンプルなデザインは「ふつう」なんです。 だからこそ、全体のプロポーションやディテール、手で触れたときの感触など、あまり気づかれないようなとても細かいことを一つ一つ丁寧に積み重ねていくことで、製品に深みがうまれ、「ふつう」が「ちょっといいふつう」になる瞬間があると思います。 この本を通じて、「ふつう」についてもっと向きあう自信がつきました。 なんだか、ものすごく嬉しかったです。